Par Philippe Grasset

Ex: http://fortune.fdesouche.com/

(…) Dans Notes sur l’impossible “révolution” du 24 septembre 2009, sur dedefensa.org, était exprimée la conviction que les mouve

Honoré Daumier, "L'insurrection" (1860)

ments d’insurrection et de révolte auxquels nous avons l’habitude de nous référer sont définitivement dépassés parce que totalement inefficaces, voire contreproductifs.

Pour diverses raisons exposées dans l’analyse, de tels mouvements sont condamnés par avance s’ils prétendent obtenir directement un résultat décisif correspondant au but d’insurrection de ceux qui l’initient. Pour moi, c’est un fait indiscutable, même si le mouvement parvient à un résultat tangible.

(Résultats tangibles de telles actions, si elles pouvaient avoir lieu ? Soit changer le régime des retraites, soit, plus hypothétiquement, prendre d’assaut le Palais de l’Elysée et habiller Sarko en sans-culotte ou en scout du Secours Catholique ; soit même, pour des Irlandais colériques et qu’on sait être coriaces et courageux, des émeutes insurrectionnelles ne menant qu’au même cul de sac de la prise d’un pouvoir politique dont ils ne sauraient que faire puisque leur pays, comme les autres, n’est qu’un maillon du système et rien d’autre. Le seul cas où une action politique réelle peut donner directement un résultat décisif, par son caractère intrinsèque de psychologie insurrectionnelle réalisant effectivement une attaque contre le cœur de la psychologie du système, c’est l’éclatement de l’Amérique avec la destruction de l’American Dream qui s’ensuit, – perspective qui, soit dit en passant, ne doit pas nous paraître rocambolesque lorsqu’on lit le dernier article de Paul Krugman.)

Cette affirmation de “l’impossibilité d’une révolution” selon le sens classique ne doit certainement pas être prise comme une affirmation désespérée, désenchantée et nihiliste si vous voulez, mais simplement comme la prise en compte du fait que nous sommes dans une époque différente, où les forces en action sont complètement différentes de celles qu’on observait dans l’époque précédente (Epoque psychopolitique et plus du tout géopolitique, où il n’y a plus aucun rapport de cause à effet entre une action politique de rupture violente, même réussie, et un changement décisif du système).

Voilà mon postulat de base, qui s’applique essentiellement dans les pays du bloc occidentaliste-américaniste, – c’est-à-dire dans les seules situation où vous pouvez toucher le système au cœur ; dans ces conditions nouvelles, “toucher au cœur le système” deviendrait alors, plutôt qu’effectivement parvenir à sa destruction d’une façon directe, accélérer puissamment, voire décisivement, son mouvement de destruction interne déjà en cours, du fait de ses propres tares fondamentales.

Je vais tenter d’expliquer les caractères de cette nouvelle situation d’abord, ce qui peut être fait ensuite, comment ce qui peut être fait peut être exploité efficacement, sinon décisivement, enfin.

La psychologie, l’arme de l’insurrection

Je mets en avant bien entendu, avant toute chose, le facteur de la psychologie, qui est complètement essentiel dans mon propos. C’est par lui que tout passe, à cause de la puissance du système de la communication, instauré par le système général mais qui, à cause de ses spécificités contradictoires, joue un “double jeu”, alors que l’autre composante du système général, le système du technologisme, est dans une crise si profonde qu’elle pourrait être qualifiée de terminale, – ce qui est ma conviction.

(Sur ce dernier point, quelques mots… Je me demande chaque jour, chaque heure, chaque minute, comment on peut encore substantiver en termes de capacités politiques et militaristes également efficaces jusqu’à lui prêter un caractère de quasi invincibilité, un système dotée de cette puissante effectivement colossale, qui étouffe littéralement sous l’accumulation de centaines et de centaines de milliards de dollars annuels, qui est incapable de fabriquer un avion de combat [JSF], incapable de prendre une décision contractuelle [KC-X], incapable au bout de neuf ans de comprendre les données fondamentales absolument primaires de la guerre où elle se débat comme dans un pot de mélasse [Afghanistan], etc. Et l’on croirait, par exemple, qu’un excrément bureaucratique de plus [le “concept stratégique de l’OTAN”] irait changer quelque chose, sinon accroître encore le désordre général et la paralysie ossifiée de cette bureaucratie ? Il y a parfois l’impression qu’une telle observation du système par ceux qui professent leur immense aversion pour lui, témoigne également de la part de ces mêmes critiques d’une singulière fascination pour lui, comme une croyance paradoxale dans la magie de ce même système. C’est lui faire bien de l’honneur, et s’en informer fort mal.)

Poursuivons… Donc le système de la communication est un Janus. Il sert le système général mais, également, il le trahit joyeusement dès que les arguments auxquels il est sensible (sensationnalisme, méthodologie de l’effet, etc.) se retrouvent dans des appréciations contestataires du système, non par goût de la trahison mais par goût de l’apparat et de l’effet de ces informations, qui ont alors sa faveur puisqu’elles font marcher la machine (Vous savez, cette remarque désolée que fait parfois tel ou tel président, tel ou tel ministre, aux journalistes, même des journalistes-Pravda ses fidèles alliés : “mais pourquoi mettez-vous toujours l’accent sur les mauvaises nouvelles ?” Pardi, parce que c’est ça qui est “sensationnel”, qui fait marcher le système de la communication, et parce qu’il n’y a rien de mieux que les “mauvaises nouvelles” pour faire marcher le système, et qu’en plus il n’y a plus aujourd’hui que des “mauvaises nouvelles”).

Par conséquent, Janus est de tous les coups, il marche avec son temps (“il n’y a plus aujourd’hui que des mauvaises nouvelles”) et il est ainsi devenu, sans intention délibérée, la plus formidable machine à influencer les psychologies dans le sens de la déstructuration du système.

En répercutant les commentaires alarmistes des serviteurs du système concernant les dangers d’insurrection des populations de notre système pourtant si cajolées de mots ronflants, le système de la communication contribue grandement à créer un climat psychologique insurrectionnel. Mais ce climat n’engendre rien de décisif dans ce qu’on juge être décisif, – l’action “révolutionnaire”, – parce que nul ne sait comment s’insurger efficacement de cette façon-là.

C’est cette idée de cette situation sans précédent, qui renverse complètement les situations connues : hier, tout le monde savait ce que serait une “révolte”, c’est-à-dire par le moyen de la “violence révolutionnaire”, l’inconnue résidant dans le fait qu’on ignorait quand existerait une volonté ou une occasion de la faire ; aujourd’hui, tout le monde admet qu’il existe partout une volonté d’insurrection, l’inconnue résidant dans le fait qu’on ignore quelle forme pourrait et devrait prendre cette insurrection.

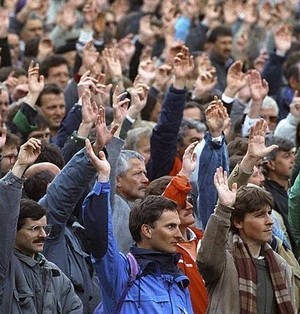

Alors, il y a partout des protestations, des manifestations, des initiatives spontanées parfois étranges, qui ne débouchent sur rien de définitif, et l’on s’en désole ; mais l’on n’a pas raison parce qu’elles ont aussi l’effet d’accroître constamment cette tension psychologique insurrectionnelle.

L’essentiel est dans ce bouillonnement psychologique. Prenez le cas d’Eric Cantona (voir le texte du 22 novembre 2010) ; type pas sérieux, Cantona, provocateur, people et ainsi de suite. Ce qui est accessoire en l’espèce – mais d’ailleurs sans préjuger des effets éventuels de cette “initiative spontanée” (retrait massif d’argent des banques), car nous ne sommes pas au bout de nos surprises –, c’est de prendre trop au sérieux la proposition de Cantona, en disant et expliquant “ça marchera”, ou bien “ridicule, ça ne marchera pas”.

Pour l’instant (cette restriction bien comprise), l’analyse de la chose n’a strictement aucun intérêt. Ce qui importe et rien d’autre, c’est la contribution involontaire de Cantona, idole people des foules, à la montée de la tension psychologique insurrectionnelle. On pourrait définir ce que je nomme “psychologie insurrectionnelle”, un exemple très précis et extrême à cet égard, dans un texte de l’écrivain et poète US Linh Dinh, sur OnLineJournal, le 15 novembre 2010.

Première phrase du texte : « Revolt is in the air » [La révolte est dans l'air]. Puis un long catalogue des révoltes qui pourraient avoir lieu aux USA, jusqu’à la sécession, jusqu’aux révoltes armées, etc., mais chaque fois avec l’observation que cela ne se fera pas, parce que la population est trop apathique, les conditions ne s’y prêtent pas, etc. Donc, constat pessimiste, sinon désespérant ?

Et puis cette conclusion, qui contredit tout le reste, – sauf la première phrase : «I have a feeling, however, that we may be nearing the end of being jerked back and forth like this, that even the most insensate and silly among us is about to explode » [J'ai le sentiment, toutefois, que nous pourrions bientôt finir d'être trimballés en avant et en arrière comme cela, que même le plus insensé et stupides d'entre nous est sur le point d'exploser].

…Tout cela conduisait, dans le même texte référencé (sur Cantona), à cette conclusion qui me paraît digne d’intérêt pour cette réflexion : «Peut-être déterminera-t-on finalement, selon l’évolution de ce “climat” de la recherche d’une nouvelle forme de révolte et de la tension psychologique que cela ne cesse de renforcer, que c’est le développement même de ce climat qui est, en soi, la nouvelle forme de la révolte…» (Encore une fois, le mot “révolte” n’aurait pas dû être employé, mais bien celui d’“insurrection”.)

Pour conclure cet aspect de l’analyse par une tentative de chronologie datée, je proposerais l’hypothèse que cette phase d’“insurrection psychologique” où nous sommes entrés est la phase suivante de l’évolution des peuples face à la grande crise de notre système et contre ceux qui servent encore ce système, après ce que je nommerais la phase de “résistance psychologique” qui s’est développée entre les années 2003-2004 et 2008-2009…

Cela correspond par ailleurs, et ceci n’est pas sans rapport avec cela, avec ce que j’estime être, dans l’année que nous terminons, l’entrée dans la phase active de la crise eschatologique du monde, cette crise qui se développe comme un volcan entre en activité vers son éruption, au travers de la pression des crises de l’environnement, des ressources, de la crise climatique, etc.

TINA pour nous aussi

Comment analyser d’une façon générale cette situation dans la perspective de ce qui devrait être fait, sinon de ce qui pourrait être fait ?

Je dirais que le but de l’“insurrection” ne doit pas être, n’est pas de “prendre le pouvoir” (c’est-à-dire le système, bien sûr), mais de “détruire” le pouvoir (le système). Il n’est même pas intéressant de l’“affaiblir” avant de le frapper, ce pouvoir, mais, au contraire, de le frapper pour le détruire alors qu’il est au faîte de sa puissance…

Car il est au faîte de sa puissance et le restera, y compris et surtout en conduisant lui-même son processus d’autodestruction, – plus il est puissant, plus sera puissant son processus d’autodestruction, – cela, à l’ombre d’une autre contradiction qui caractérise sa crise terminale : plus il est puissant, plus il est impuissant.

Mises à part les considérations humanitaires dont on connaît l’illusoire vertu et la grandiose inutilité, je dirais que le cynique qui veut la peau du système ne comprendrait pas une seconde ceux qui, se disant eux-mêmes adversaires du système, réclament à grands cris et espèrent ardemment le retrait américaniste d’Afghanistan, même pour les meilleurs motifs du monde.

Que l’OTAN et l’U.S. Army y restent, en Afghanistan, qu’elles y déploient toute leur puissance, tant il est évident qu’elles sont en train de se dévorer elles-mêmes, en aggravant chaque jour leur crise structurelle et la crise psychologique de ceux qui ordonnent et conduisent cette guerre sans but, sans motifs, sans commencement ni fin, sans rien du tout sinon la destruction de soi-même.

Et tout cela doit bien être compris pour ce qui est, au risque de me répéter, pour bien embrasser le caractère complètement inédit de cette situation…

Il n’y a là-dedans ni affrontement classique, ni une sorte de “guerre civile” au sens où nous l’entendons, ni “révolte” justement, comme j’en indiquais la définition au sens classique. Il y a une “attaque” qui est un mélange de pression psychologique et d’action désordonnée suscitées par cette pression psychologique et l’accentuant en retour, – et là, effectivement, nous abordons le champ de l’action qui est possible aujourd’hui, à la place des mouvements “révolutionnaires” classiques et totalement discrédités.

Cette attaque par la “pression psychologique insurrectionnelle” touche le système (ses représentants mais lui-même en tant qu’entité, dirait-on) dans sa propre psychologie, affaiblit cette psychologie dans le sens du déséquilibre, avec toutes les fautes qui en découlent, ce qui accélère effectivement le retournement de sa propre immense puissance contre lui-même.

En attaquant “le pouvoir” (le système), vous attaquez le système, comme l’indiquent justement les parenthèses ; vous n’attaquez pas des hommes mais un système (anthropotechnique si vous voulez, mais aussi bien anthropotechnocratique, etc.), dont j’ai déjà dit ma conviction qu’il évolue de façon absolument autonome, hors de tout contrôle humain, mais au contraire en entretenant une servitude humaine à son avantage, dont celle des dirigeants politiques est une des formes les plus actives.

Ce dernier point indique qu’à la limite, mais une limite qui prend de plus en plus d’importance dans le contexte, l’insurrection réclamée, qui est d’abord une “insurrection psychologique” manifestée par une tension grandissante, doit aussi, et peut-être d’abord, avoir comme objectif naturel de son influence, dans ce cas définie presque comme bienveillante, la psychologie des directions et élites politiques, comme pour venir à leur secours.

Dans cette situation extraordinaire et, contrairement à tous les dogmes et théories sur l’influence, la manipulation, etc., les dernières psychologies “sous influence” de la manipulation du système sont celles des directions et élites politiques, nullement celles des populations. Ces directions et élites politiques sont beaucoup plus prisonnières par auto conditionnement (virtualisme), par aveuglement ou par dérangement psychologique, que complices conscientes et cyniques.

La pression de l’“insurrection psychologique” des peuples doit agir sur elles pour affaiblir leur “dépendance” psychologique du système, pour subvertir leur démarche de soumission et leur position d’asservissement, – en vérité, et j’ironise à peine, pour les libérer, rien de moins…

Pour cette sorte d’action, dont la composante psychologique est essentielle, il faut des mouvements confus, incompréhensibles, parce que justement ces mouvements constituent une force psychologique insurrectionnelle brute semeuse de troubles sans fin dans les psychologies prisonnières du système, qui croient encore à la bonne ordonnance du système, qui craignent le désordre par dessus tout, et ce désordre commençant par la confusion psychologique.

Le seul but, – inconscient, bien plus que conscient, sans aucun doute, – de cette sorte d’action de ces “mouvements confus” est effectivement de “détruire” le pouvoir (le système) ; ces actions ont un aspect nihiliste qui se reflète dans leur confusion, mais ce nihilisme agit comme un contre feu, contre le nihilisme institutionnalisée du système, et elles acquièrent par logique contradictoire un aspect structurant antisystème extrêmement positif… Tout cela, comme vous le constatez, se déroule toujours dans le champ de la psychologie.

Bien entendu, il y a l’exemple de Tea Party. Ne nous lamentons pas si nous ne comprenons pas vraiment le but de Tea Party, bien au contraire ; surtout, surtout, il faut éviter tout jugement idéologique, de celui qu’affectionnent les vieilles lunes de notre establishment progressiste qui se donnent encore la sensation d’exister comme dans les belles années du XXème siècle, autour de la Deuxième Guerre mondiale, en agitant l’épouvantail de l’extrême droite et du “populisme”.

Politiquement, Tea Party c’est tout et rien, et c’est n’importe quoi, – et c’est tant mieux ; c’est, par contre, l’archétype du mouvement né d’une “psychologie insurrectionnelle”, qui doit être considéré pour cette dynamique, cette pression de l’insurrection psychologique qu’il fabrique et nullement pour ses motifs confus… L’on conviendra que tout cela n’est pas sans résultats, et quels résultats quand on voit l’évolution vertigineuse de la panique du système washingtonien.

Depuis le 2 novembre, l’establishment washingtonien ne cesse de grossir Tea Party, son action, son influence, bien plus que ne le justifieraient ses résultats aux élections. On construit à partir de lui des monstres qu’on pensait impossibles à Washington, comme l’annonce d’une aile “neo-isolationniste” au sein du parti républicain, laquelle, à force d’annonces et d’avertissements répétés, finit par exister vraiment.

On envisage des réductions dans le budget de la défense et Paul Krugman nous annonce un affrontement politique de rupture à Washington pour le printemps prochain, où Tea Party ne laissera sa place à personne. C’est cela, “détruire” le pouvoir (le système), le forcer à fabriquer lui-même, dans sa toute puissance, les monstres qu’il abomine et qui vont le dévorer. Et le moteur de tout cela, c’est bien la perception d’une irrésistible tension psychologique insurrectionnelle.

Enfin, dira-t-on en pianotant nerveusement sur la table, devant son écran d’ordinateur, lisant ce texte, où tout cela va-t-il mener ? L’esprit et la raison ne peuvent se départir de leur passion pour l’organisation du monde qui soit à leur mesure, où ils tiennent une place essentielle, dont ils peuvent proclamer la gloire à leur avantage… Bien entendu, la question est hors de propos. Pour l’instant on frappe, on frappe et on frappe encore, et l’on frappe principalement par cette pression psychologique insurrectionnelle…

Et le système fait le reste devant cette pression qu’il ne comprend pas mais qui l’enserre, il transforme son immense et invincible puissance en une force contre lui-même par des réactions stupides, absurdes, des maladresses extraordinaires.

Vous dites que le système est très, peut-être trop puissant ? Qui a parlé de le vaincre sur son terrain ? Surtout pas, il faut retourner contre lui, comme un gant, sa puissance énorme, comme le recommande l’honorable Sun tzi. Il s’effondrera ; d’ailleurs, cela est en cours, l’effondrement…

Et après ? Quel monde organiser? Oh, quelle ambition est-ce là… Laissez donc la montagne de fromage pourri et les murs de Jericho s’écrouler avant d’envisager ce qu’on peut mettre à la place, – non, pardon, avant d’envisager ce qui se mettra en place, de soi-même et irrésistiblement, par la grâce de forces puissantes.

Par cette formule, je veux avancer ceci : si l’hypothèse se vérifie et si la “pression psychologique insurrectionnelle” parvient effectivement à participer, sinon décisivement du moins considérablement, à la déstabilisation et à la déstructuration du système jusqu’à son effondrement, c’est que des forces fondamentales, supérieures à nous, auront évidemment favorisé cette issue qui n’est pas de l’empire de la raison, mais plutôt suggérée par l’intuition ; ces forces resteront présentes pour l’étape d’après la Chute et joueront leur rôle, fondamental à mesure…

Pour ce qui nous concerne, pour l’immédiat, nous autres brillants sapiens de l’espèce vulgum pecus, nous n’avons, à l’image du système, que la perspective TINA (There Is No Alternative) ; mais cela, dans une position de contre force, contre le système, car il n’y a pour nous pas d’alternative à la concentration de toutes nos forces dans le but ardent de la destruction d’un tel système, cette “source de tous les maux” dont l’unique but est aujourd’hui la destruction du monde.

Les sapiens revenus sur terre, à leur place, dans le chaos qu’ils ont tant contribué à créer, sont des acteurs parmi d’autres, et pas les plus grandioses, – certainement nous sommes cela, avec une bonne cure d’humilité à suivre, considérant le monstre extraordinaire que notre “génie” pleinement exprimé dans la modernité a contribué à créer.

Qu’ils s’en tiennent, les sapiens, à ce rôle qui n’est pas sans beauté ni dignité, comme l’est l’humilité devant l’ébranlement du monde dont nous ne tenons plus les fils. Ainsi bien compris, ce rôle n’est pas inutile.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg Aucun bricolage néo-kantien ne pourra longtemps masquer le nihilisme démocratique et la vacuité moderne – d’autant moins d’ailleurs que cet excellent lecteur de Kant que fut Jacobi diagnostiqua parmi les premiers la maladie nihiliste que les trois Critiques incubèrent fort peu de temps avant qu’elle ne se déclare. L’Europe, c’est-à-dire très exactement la chrétienté selon Novalis, ne pourra réagir qu’en opposant son antidote souverain : le catholicisme. On peut prendre la question dans tous les sens, ce n’est qu’en réactivant l’interrogation théologico-politique, comme l’ont compris Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt, mais aussi Leo Strauss et Jacob Taubes d’un point de vue juif, donc, en dernière analyse, chrétien, que l’on pourra faire rendre gorge au néant. L’adhésion très temporaire de Carl Schmitt au NSDAP (après d’ailleurs qu’il a mis tout Weimar en garde, dès 1932, sur le danger national-socialiste et l’urgence à interdire, par l’article 48 de la Constitution, les partis communiste et nazi) ne s’explique là encore que par la mystique au sens de Péguy – et non la politique: le catholique conséquent croyant en l’existence de l’univers invisible et donc des mauvais anges peut être abusé par les ruses et les séductions de l’Ennemi (au sens schmittien, d’une certaine façon, nous y reviendrons) jusqu’à prendre des vessies pour des lanternes et le point culminant du nihilisme actif (et non passif, celui-ci relevant de la juridiction démocratique) pour le paroxysme de la vérité. À la lettre oxymorique, il côtoie toujours les cimes des abîmes, comme un abbé Donissan ou un curé d’Ambricourt et à la différence de n’importe quel démocrate-chrétien. Les enfileurs de perles et les analystes du rien, hommes du ni oui ni non, font aujourd’hui écran au théologien politique, homme des affirmations absolues et des négations souveraines fidèle à l’Évangile («Que votre oui soit oui, que votre non soit non», Mt 5, 37) alors que ce dernier est évidemment requis par la tiédeur infernale. Le libéralisme, hostile à toute forme de vision, ne voit bien entendu se profiler aucune eschatologie à l’horizon de sa myopie : il rassemble l’alpha et l’oméga de l’Histoire – formule inadéquate quoique révélatrice de la parodie – dans l’alternance, le marché, l’hédonisme, le sentimentalisme et l’humanitarisme (ce que Schmitt appellera, non sans mépris, «la décision morale et politique dans l’ici-bas paradisiaque d’une vie immédiate, naturelle, et d’une «corporéité» sans problèmes» ou «les faits sociaux purs de toute politique»). Qui décidera de l’état d’exception en cas de guerre civile ? Le souverain, soit, personne (l’anti-personne démoniaque – en ceci, le désespoir demeure en politique une sottise absolue, puisque aussi bien le diable porte pierre).

Aucun bricolage néo-kantien ne pourra longtemps masquer le nihilisme démocratique et la vacuité moderne – d’autant moins d’ailleurs que cet excellent lecteur de Kant que fut Jacobi diagnostiqua parmi les premiers la maladie nihiliste que les trois Critiques incubèrent fort peu de temps avant qu’elle ne se déclare. L’Europe, c’est-à-dire très exactement la chrétienté selon Novalis, ne pourra réagir qu’en opposant son antidote souverain : le catholicisme. On peut prendre la question dans tous les sens, ce n’est qu’en réactivant l’interrogation théologico-politique, comme l’ont compris Joseph de Maistre, Donoso Cortès, Carl Schmitt, mais aussi Leo Strauss et Jacob Taubes d’un point de vue juif, donc, en dernière analyse, chrétien, que l’on pourra faire rendre gorge au néant. L’adhésion très temporaire de Carl Schmitt au NSDAP (après d’ailleurs qu’il a mis tout Weimar en garde, dès 1932, sur le danger national-socialiste et l’urgence à interdire, par l’article 48 de la Constitution, les partis communiste et nazi) ne s’explique là encore que par la mystique au sens de Péguy – et non la politique: le catholique conséquent croyant en l’existence de l’univers invisible et donc des mauvais anges peut être abusé par les ruses et les séductions de l’Ennemi (au sens schmittien, d’une certaine façon, nous y reviendrons) jusqu’à prendre des vessies pour des lanternes et le point culminant du nihilisme actif (et non passif, celui-ci relevant de la juridiction démocratique) pour le paroxysme de la vérité. À la lettre oxymorique, il côtoie toujours les cimes des abîmes, comme un abbé Donissan ou un curé d’Ambricourt et à la différence de n’importe quel démocrate-chrétien. Les enfileurs de perles et les analystes du rien, hommes du ni oui ni non, font aujourd’hui écran au théologien politique, homme des affirmations absolues et des négations souveraines fidèle à l’Évangile («Que votre oui soit oui, que votre non soit non», Mt 5, 37) alors que ce dernier est évidemment requis par la tiédeur infernale. Le libéralisme, hostile à toute forme de vision, ne voit bien entendu se profiler aucune eschatologie à l’horizon de sa myopie : il rassemble l’alpha et l’oméga de l’Histoire – formule inadéquate quoique révélatrice de la parodie – dans l’alternance, le marché, l’hédonisme, le sentimentalisme et l’humanitarisme (ce que Schmitt appellera, non sans mépris, «la décision morale et politique dans l’ici-bas paradisiaque d’une vie immédiate, naturelle, et d’une «corporéité» sans problèmes» ou «les faits sociaux purs de toute politique»). Qui décidera de l’état d’exception en cas de guerre civile ? Le souverain, soit, personne (l’anti-personne démoniaque – en ceci, le désespoir demeure en politique une sottise absolue, puisque aussi bien le diable porte pierre).

This purpose I described as the doctrine of higher forms. The idea of a continual movement of humanity from the amoeba to modern man and on to ever higher forms has interested me since my prison days, when I first became acutely aware of the relationship between modern science and Greek philosophy. Perhaps it is the very simplicity of the thesis which gives it strength; mankind moving from the primitive beginning which modern science reveals to the present stage of evolution and continuing in this long ascent to heights beyond our present vision, if the urge of nature and the purpose of life are to be fulfilled. While simple to the point of the obvious, in detailed analysis it is the exact opposite of prevailing values. Most great impulses of life are in essence simple, however complex their origin. An idea may be derived from three thousand years of European thought and action, and yet be stated in a way that all men can understand.

This purpose I described as the doctrine of higher forms. The idea of a continual movement of humanity from the amoeba to modern man and on to ever higher forms has interested me since my prison days, when I first became acutely aware of the relationship between modern science and Greek philosophy. Perhaps it is the very simplicity of the thesis which gives it strength; mankind moving from the primitive beginning which modern science reveals to the present stage of evolution and continuing in this long ascent to heights beyond our present vision, if the urge of nature and the purpose of life are to be fulfilled. While simple to the point of the obvious, in detailed analysis it is the exact opposite of prevailing values. Most great impulses of life are in essence simple, however complex their origin. An idea may be derived from three thousand years of European thought and action, and yet be stated in a way that all men can understand. Die ideologische Konvergenz der sich über die „Mitte“-Verortung für das Volk setzenden Volks-Parteien belegt, daß sich das „eherne Gesetz der Oligarchie“ (Robert Michels) durchgesetzt hat. Es hat sich eine politische Klasse mit einer einheitlichen Weltsicht gebildet, die sich gegenüber maßgeblichen Forderungen aus dem Wahlvolk, das die Oligarchie über eine „Konsensdemokratie“ zu vertreten beansprucht, immunisiert. Die Tendenz zur Oligarchie bestätigt an sich die rechte Weltsicht gegenüber linken „demokratischen“ Wunschvorstellungen, jedoch ist es zum Zwecke der Wahrung des demokratischen Charakters der parlamentarischen Demokratie erforderlich, diesem „ehernen Gesetz“ entgegenzuwirken. Die Linke hat kein Interesse, da sie ja die Ideologie der oligarchischen Mitte bestimmt.

Die ideologische Konvergenz der sich über die „Mitte“-Verortung für das Volk setzenden Volks-Parteien belegt, daß sich das „eherne Gesetz der Oligarchie“ (Robert Michels) durchgesetzt hat. Es hat sich eine politische Klasse mit einer einheitlichen Weltsicht gebildet, die sich gegenüber maßgeblichen Forderungen aus dem Wahlvolk, das die Oligarchie über eine „Konsensdemokratie“ zu vertreten beansprucht, immunisiert. Die Tendenz zur Oligarchie bestätigt an sich die rechte Weltsicht gegenüber linken „demokratischen“ Wunschvorstellungen, jedoch ist es zum Zwecke der Wahrung des demokratischen Charakters der parlamentarischen Demokratie erforderlich, diesem „ehernen Gesetz“ entgegenzuwirken. Die Linke hat kein Interesse, da sie ja die Ideologie der oligarchischen Mitte bestimmt. La lotta che l’individualismo liberaldemocratico ha ingaggiato per demolire ogni realtà e rappresentazione comunitaria ha il significato di un finale regolamento di conti tra l’umano e il disumano. Al fondo, si apre una divaricazione tra visioni del mondo che è oltre la sociologia, oltre la storia, investendo l’antropologia e la vita di base di ognuno. Chi cura l’appartenere e percepisce il legame, avverte la precisa sensazione, e la avverte come verità di evidenze, che l’individuo è preceduto da qualcosa che lo connota e lo distingue, cioè la comunità che gli dona individuazione anche come singolo soggetto, e senza la quale l’essere non è appunto individuabile, non è descrivibile, non rivela nulla di sé, se non la solitudine astratta e il nonsenso concreto. Chi giudica che la società venga prima dell’individuo pensa socialmente, pensa comunitariamente, pensa plurale. Chi invece giudica che sia l’individuo a venire prima della società ragiona in termini di monade semplice e ottusa: l’essere umano assembrato casualmente, riunito in folla per necessità e bisogno. I “contrattualisti”, quei liberali che pensano la società come nata dall’incontro dei meri bisogni, costituiscono i grandi demolitori moderni dell’idea comunitaria. Coloro che da secoli tendono l’insidia ad ogni costituirsi di tessuti relazionali e di legami politici e metapolitici. Essi pensano unicamente entro categorie individuali: l’interesse, la sicurezza, il profitto.

La lotta che l’individualismo liberaldemocratico ha ingaggiato per demolire ogni realtà e rappresentazione comunitaria ha il significato di un finale regolamento di conti tra l’umano e il disumano. Al fondo, si apre una divaricazione tra visioni del mondo che è oltre la sociologia, oltre la storia, investendo l’antropologia e la vita di base di ognuno. Chi cura l’appartenere e percepisce il legame, avverte la precisa sensazione, e la avverte come verità di evidenze, che l’individuo è preceduto da qualcosa che lo connota e lo distingue, cioè la comunità che gli dona individuazione anche come singolo soggetto, e senza la quale l’essere non è appunto individuabile, non è descrivibile, non rivela nulla di sé, se non la solitudine astratta e il nonsenso concreto. Chi giudica che la società venga prima dell’individuo pensa socialmente, pensa comunitariamente, pensa plurale. Chi invece giudica che sia l’individuo a venire prima della società ragiona in termini di monade semplice e ottusa: l’essere umano assembrato casualmente, riunito in folla per necessità e bisogno. I “contrattualisti”, quei liberali che pensano la società come nata dall’incontro dei meri bisogni, costituiscono i grandi demolitori moderni dell’idea comunitaria. Coloro che da secoli tendono l’insidia ad ogni costituirsi di tessuti relazionali e di legami politici e metapolitici. Essi pensano unicamente entro categorie individuali: l’interesse, la sicurezza, il profitto.

There is no question for him that the liberal project is doomed: although its proponents paint it as good and inevitable, egalitarian modernity is, in fact, a highly artificial condition, an unsustainable one, which will fall victim to the very processes it set in motion. Faye believes that we are currently facing a ‘convergence of catastrophes’. These include: the colonization of the North by Afro-Asian peoples from the South; an imminent economic and demographic crisis, caused by an aging population in the West, falling birthrates, and unfunded promises made by the democratic welfare state; chaos in the countries of the South, caused by absurd Western-sponsored development and development programs; a global economic crisis, much worse than the depression of the 1930s, led by the financial sector; ‘the surge of religious fundamentalist fanaticism, particularly in Islam;’ ‘the confrontation of North and South, on theological and ethnic grounds;’ unchecked environmental degradation; and the convergence of these catastrophes against a backdrop of nuclear proliferation, international mafias, and the reemergence of viral and microbial diseases, such as AIDS. For Faye, the way out is not through reform, because a system that is contrary to reality is beyond reform), but through collapse and revolution. As a catastrophic collapse is inevitable, revolutionary thought and action must today be post-catastrophic in outlook. He further suggests that inaction on our part will only open European civilization to conquest by Islam.

There is no question for him that the liberal project is doomed: although its proponents paint it as good and inevitable, egalitarian modernity is, in fact, a highly artificial condition, an unsustainable one, which will fall victim to the very processes it set in motion. Faye believes that we are currently facing a ‘convergence of catastrophes’. These include: the colonization of the North by Afro-Asian peoples from the South; an imminent economic and demographic crisis, caused by an aging population in the West, falling birthrates, and unfunded promises made by the democratic welfare state; chaos in the countries of the South, caused by absurd Western-sponsored development and development programs; a global economic crisis, much worse than the depression of the 1930s, led by the financial sector; ‘the surge of religious fundamentalist fanaticism, particularly in Islam;’ ‘the confrontation of North and South, on theological and ethnic grounds;’ unchecked environmental degradation; and the convergence of these catastrophes against a backdrop of nuclear proliferation, international mafias, and the reemergence of viral and microbial diseases, such as AIDS. For Faye, the way out is not through reform, because a system that is contrary to reality is beyond reform), but through collapse and revolution. As a catastrophic collapse is inevitable, revolutionary thought and action must today be post-catastrophic in outlook. He further suggests that inaction on our part will only open European civilization to conquest by Islam.

Le idee politiche sono paragonabili a quei fiumi “carsici” che nei loro tortuosi e rapidi percorsi sprofondano nelle viscere delle montagne per riaffiorare, poi e a distanza di molti chilometri, improvvisamente e più impetuosi di prima.

Le idee politiche sono paragonabili a quei fiumi “carsici” che nei loro tortuosi e rapidi percorsi sprofondano nelle viscere delle montagne per riaffiorare, poi e a distanza di molti chilometri, improvvisamente e più impetuosi di prima.  GIANFRANCO MIGLIO

GIANFRANCO MIGLIO

The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because

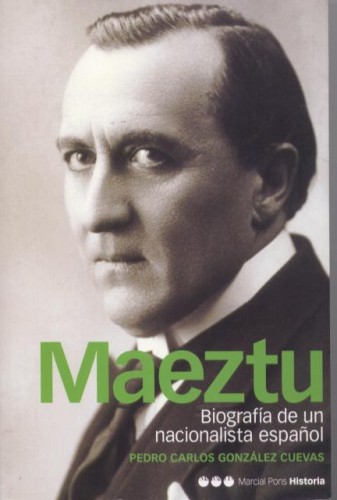

The voluntary cooperation, which is practiced within the manageable area of the commune, naturally leads to a further ethical principle, the principle of the shared responsibility. It develops, as Gasser expresses, an “internal bond to reality”,11 i.e. primarily to the commune, which shapes a “system of collective readiness to share responsibility and to political tolerance”.12 Freedom must combine itself with a feeling of duty for the public matters, because  En 1912, Maeztu había empezado a interesarse por las ideas sindicalistas y corporativistas que comenzaban a dominar en algunos círculos intelectuales europeos. No encontró, desde luego, el sindicalismo revolucionario de raíz soreliana un simpatizante en Maeztu, quien rechazó de plano sus actitudes violentas y, sobre todo, un irracionalismo tomado de Bergson; era «antiintelectual y antiinteligente», heredero de la «sofistería moderna»1. Se equivocaban, además, Sorel y sus acólitos en la percepción de la realidad social, al sostener, como el marxismo, la visión dicotómica de las clases sociales; lo que suponía, tanto a nivel teórico como práctico, una enorme simplificación, que prescindía de sectores tan decisivos como el campesinado y toda la clase media -comerciantes, industriales, pequeños rentistas, intelectuales, etc.-. El fundamento real del sindicalismo, por el contrario, era la pluralidad de las clases sociales, que, a través de sus organizaciones sindicales, se disponían a defender sus intereses. «Se funda en que las clases sociales son muchas. Y en esta multiplicidad de intereses de clase es necesario precisar y concretar los de la clase obrera, si ha de evitarse que los trabajadores tomen por propios los intereses de otras clases sociales2.

En 1912, Maeztu había empezado a interesarse por las ideas sindicalistas y corporativistas que comenzaban a dominar en algunos círculos intelectuales europeos. No encontró, desde luego, el sindicalismo revolucionario de raíz soreliana un simpatizante en Maeztu, quien rechazó de plano sus actitudes violentas y, sobre todo, un irracionalismo tomado de Bergson; era «antiintelectual y antiinteligente», heredero de la «sofistería moderna»1. Se equivocaban, además, Sorel y sus acólitos en la percepción de la realidad social, al sostener, como el marxismo, la visión dicotómica de las clases sociales; lo que suponía, tanto a nivel teórico como práctico, una enorme simplificación, que prescindía de sectores tan decisivos como el campesinado y toda la clase media -comerciantes, industriales, pequeños rentistas, intelectuales, etc.-. El fundamento real del sindicalismo, por el contrario, era la pluralidad de las clases sociales, que, a través de sus organizaciones sindicales, se disponían a defender sus intereses. «Se funda en que las clases sociales son muchas. Y en esta multiplicidad de intereses de clase es necesario precisar y concretar los de la clase obrera, si ha de evitarse que los trabajadores tomen por propios los intereses de otras clases sociales2.  The following address was delivered to the

The following address was delivered to the

Paul Gottfried has spent the last thirty years writing books and generating hostility among authorized media-approved conservatives. His most recent work is his autobiography Encounters; and he is currently preparing a long study of Leo Strauss and his disciples. His works sell better in Rumanian, Spanish,Russian and German translations than they do in the original English, and particularly in the Beltway. Until his retirement two years hence, he will continue to be Raffensperger Professor of Humanities at Elizabethtown College in Elizabethtown, PA.

Paul Gottfried has spent the last thirty years writing books and generating hostility among authorized media-approved conservatives. His most recent work is his autobiography Encounters; and he is currently preparing a long study of Leo Strauss and his disciples. His works sell better in Rumanian, Spanish,Russian and German translations than they do in the original English, and particularly in the Beltway. Until his retirement two years hence, he will continue to be Raffensperger Professor of Humanities at Elizabethtown College in Elizabethtown, PA. Ex:

Ex:

Su questi pilastri poggiava la Ramakrishna Mission, istituita da Vivekananda a fine secolo quale organizzazione impegnata in ambito sociale e strettamente connessa alla vita del monastero dell’Ordine di Ramakrishna, i cui monaci fondevano nella propria esperienza quotidiana lavoro sociale e pratica spirituale – due aspetti che, completandosi a vicenda, fungevano l’uno da motore dell’altro. Intervenendo inizialmente soprattutto in ambito educativo e nella lotta alla povertà, la Ramakrishna Mission cominciò così in quegli anni il suo servizio all’India, che Vivekananda descriveva in termini angosciati:

Su questi pilastri poggiava la Ramakrishna Mission, istituita da Vivekananda a fine secolo quale organizzazione impegnata in ambito sociale e strettamente connessa alla vita del monastero dell’Ordine di Ramakrishna, i cui monaci fondevano nella propria esperienza quotidiana lavoro sociale e pratica spirituale – due aspetti che, completandosi a vicenda, fungevano l’uno da motore dell’altro. Intervenendo inizialmente soprattutto in ambito educativo e nella lotta alla povertà, la Ramakrishna Mission cominciò così in quegli anni il suo servizio all’India, che Vivekananda descriveva in termini angosciati: